観測結果

過去の観測結果はこちら

最近の観測結果:2018年以降の観測

2018年の摩周湖調査は、新たに発足した摩周湖環境保全連絡協議会と協力して、9月に共同調査を行いました。摩周湖環境保全連絡協議会は、清里町、別海町、中標津町、標茶町、弟子屈町の摩周湖周辺5町のほか、林野庁北海道森林管理局、環境省阿寒摩周国立公園管理事務所、北海道立総合研究機構、摩周水環境保全実行委員会、玉川大学などが会員となっており、摩周湖とその周辺流域の環境保全、適正な利活用を検討し、地域の発展を図ることを目的に作られた団体です。 2018年は、湖水を国立環境研究所と摩周湖環境保全連絡協議会に配布し、それぞれの手法で分析し、両者の分析結果を比較しました。項目によっては、感度の不足や精度管理の課題があることがわかり、2019年以降の観測に生かしています。

採水調査に加えて、水温の連続的観測を継続しています。最深部において、表層から湖底まで、12深度に温度計を係留し、年間を通じた水温の変化をモニターしています。水中の熱の蓄積や湖水の循環の変化、結氷の有無といった形で現れてくる地球温暖化による影響を調べる手がかりになると考えています。

2019年は、国立環境研究所は採水試料の分析は行わず、摩周湖環境保全連絡協議会が実施する観測のサポートや分析結果の精度管理、水温の連続観測の継続などを行いました。水温計の長期的な感度変化を補正するため、安定な水槽と言える深い湖水を利用した装置校正なども行っています。2020年は、国立環境研究所は現地に赴かず、北見工業大学や南山大学の補助を受けながら、摩周湖環境保全連絡協議会が単独で調査を行っています。

最近の観測結果:2016年及び2017年調査

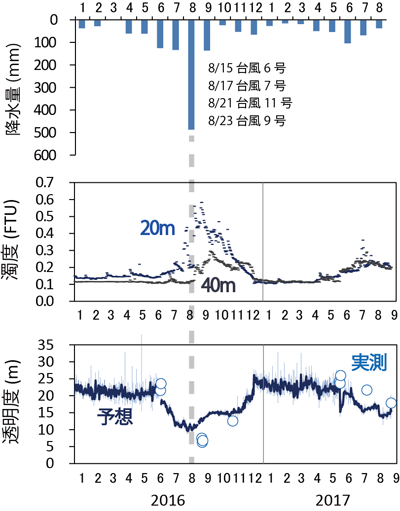

2016年は、6月中旬と8月から9月にかけての2回、合同調査を行いました。2016年8月には、北海道に台風が3回も上陸し、観測史上まれに見る悪天候が続いていました。8月末に現場に行ったところ、水位が6月時点から1 m近く上昇しており、湖岸を歩くことすらできない状況でした。6月に陸揚げしておいた調査船は、図1のように完全に泥水に埋まっており、船外機も壊れてしまいました。このような状況の中、2016年は作業項目を見直し、できる限りの調査を行いました。

2017年は、5月下旬、9月上旬の2回、合同観測を行いました。摩周湖は2016年も結氷しませんでした。冬場に冷やされた湖水が、春になって水温が上昇するとともによく混ざって均質になることは、例えば化学物質濃度の解析に役立ってきました。湖水が十分に混ざらないと、深い水深の水が停滞するため、底層の酸素濃度の低下や種々の物質の蓄積が生じる可能性があります。プランクトンの組成や透明度への影響も考えられます。このような湖水の循環の変化は、摩周湖だけで起きるわけではなく、温暖化現象によって広く生じることが懸念されています。このようなことから、2013年の夏からは、水温計を多数配置して、今後の変化に備えた観測体制を強化しています。

また、2014年に湖底まで水中カメラを下ろして水中や湖底の様子を観察したところ、水深210 mの湖底堆積物の上にはタイヤが通ったような規則的な模様が見つかりました。摩周湖には、ニジマスなど3種の魚類のほか、ウチダザリガニが生息しています。2016年の夏には、水深210 mの湖底から生きた状態でウチダザリガニを採取することができました。これが浅いところから移動したのか、深いところの栄養を使って成長したのか、体内にふくまれる化学物質の蓄積にも違いがあると考えています。

2016年9月には、これまでの調査で最も低い6.3 mの透明度が観測されました。例年は、10月ごろにはプランクトンの量も減り、透明度は比較的高い値が得られています(図4)。実際に、2016年9月の植物プランクトン量の指標となるクロロフィル濃度の最大値は水深30 m前後にあり、濁度のピークは10 m前後にありました。くりかえし来襲した台風によってもたらされた土壌成分が、湖水表層にただよっていたため、これまでにない透明度となったと考えます。ロガーを使って推定した透明度や濁度の経時変化は、その仮定を裏づけるものでした(図2)。推定透明度は2016年8月に最低となり、その後だんだんと回復し、2016年12月には例年の値に戻っています。実際に観測を行った2017年5月には、26 mの透明度を得ています。

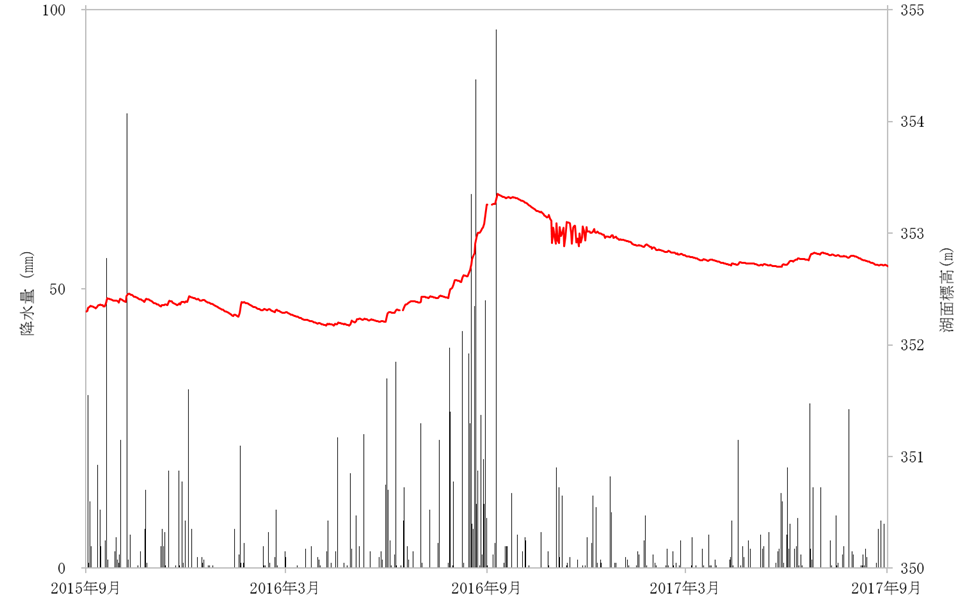

一方、摩周湖の水位は、これまで30年間の観測の中でも高い状態に推移しており(図3)、波によって火山灰質の湖岸壁が浸食されている可能性があります。2015年秋の低い透明度も、生物による光の吸収・散乱よりも(図5参照)、濁度として表れる土壌粒子のような無機粒子の影響が考えられます。今後、水位が高い状態で安定するか、元の状態に回復するかなど、透明度の推移とともに、長期的な観測を継続する必要がある項目と考えています。

図1 台風の波風で完全に泥水に埋まった調査船(2016年9月1日撮影)

図2 2016年1月から2017年9月の降水量、濁度と透明度推定値・実測値

長期トレンド・新しい課題

湧水と水収支

摩周湖には恒常的に流入する河川はありません。しかし、過去の記録によれば北岸の小さな谷に年間を通して50 L/min程度の湧出量を示す湧水が確認されております。この湧出量は年間を通じて変わらず、水温も6°C前後で一定です。そのほかの斜面は大雨の時以外、流水を見ることはありません。つまり、摩周湖にはこの湧水と斜面からの地下水流入、降水以外、流入する水は存在しません。一方、摩周湖の水位は図3に示すように2015年9月~2017年9月までの間で約1 m程度の変化が認められました。これは、これまでの摩周湖の観測とくらべて、きわめて大きく急激な変化といえます。気象庁観測資料に基づけば、付近の川湯では、2016年6月から9年にかけて、繰り返し台風が上陸し、883 mmの降水がありました。2017年の同時期は、375 mmの降水量にとどまります。その結果、2016年の9月にかけて急激な水位上昇がありました。それ以降、1日あたり2 mm程度の水位低下がみられますが、依然として過去の平均的な水位まで回復していません。

日本にも多くの閉塞湖があり、このような湖は、水位変動が小さいが、ある水位を基準以上に水位が高くなると漏水量が急激に増え、水位が低くなると漏水量が減少することが知られております。つまり、摩周湖では水深210.6 m以下は鍋のように水が漏れず、その水位を超えると一部の外輪山にザルのように水を通しやすい部分があり、そこから急激な漏水が始まると考えられておりましたが,現在,摩周湖では水位が高い状態で推移しております。この原因は,早急に解明しなくてはなりません。それは,外輪山の一部から漏水した湖水は、主に外輪山の麓の2方向へと流動していると考えらており,摩周湖の湖水と周辺の湧水群との関係性が深いことから考えられております。その1つの南東にある西別川源流部湧水では、水温は常に8°C前後であり、1日当たり約15万m3もの水が複数の湧水からこんこんと湧き出ています。もう1つの湧水は南西に位置する美留和地区の湧水です。この地区の湧水や地下水は弟子屈町の水道水源として利用されており、いずれの湧水群も水質組成からも摩周湖水との関係性が深いと考えられております。この地域以外にも摩周湖の外輪山には、神の子池をはじめとして多くの湧水や河川の源流が存在しますが、いずれの水も摩周湖の湖水よりも溶存物質が少なく、水質組成も異なることから、外輪山の斜面に降った水が集まって地下水となり、湧水となったものと考えられます。

図3 摩周湖における降水量と水位変動(2015年9月~2017年9月

(水位は湖面標高として表示)

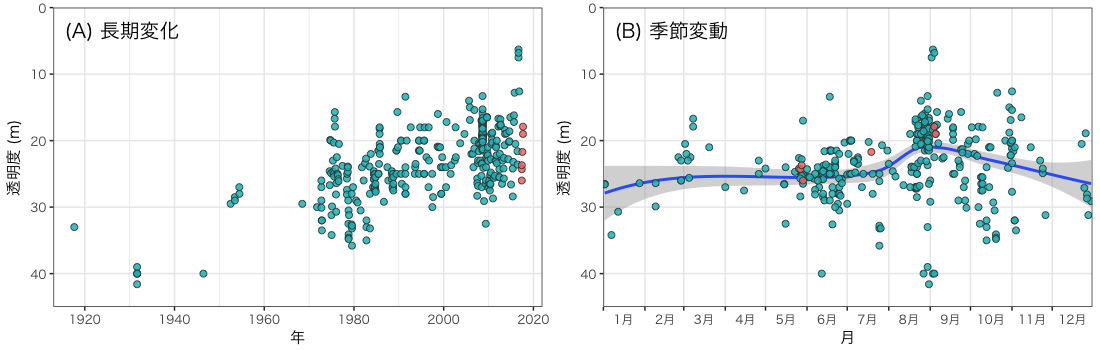

摩周湖の透明度

1917年に初めて摩周湖で透明度が測定されてから2017年でちょうど100年が経過しました。その間、摩周湖では透明度が300回以上測定されています。透明度の測定方法は100年以上前から変わっていないため、古いデータと現在のデータを同じように比較することが可能です。図4は、摩周湖における透明度の長期変化と季節変動を示したものです。1931年に過去最高の41.6mが記録されましたが、1980年代以降は30mを超えることも稀になりました。1980年代後半から現在までは平均20〜25m程度でほぼ横ばいに推移しています。過去に比べて透明度は低下しましたが、それでもなお摩周湖は国内で最も透明度の高い湖です。摩周湖の透明度が高い理由として、湖水中の栄養塩濃度が非常に低く、プランクトンの量がとても少ないことや、流入河川からの土壌粒子の流入がないことなどが挙げられます。季節的には8〜9月に透明度が低くなる傾向がありますが、その主な理由は植物プランクトンの増加によるものです。5〜6月や12〜1月の湖水が鉛直混合する時期には深層のきれいな水が浮上してくるために透明度が上昇します。

2016年の9月には相次ぐ台風上陸の影響で過去最低の透明度が測定されました。台風影響による透明度の悪化は土壌粒子の沈降とともに回復する一時的なものであり、2017年には平均的な透明度に回復していることが確認できました。

図4 過去100年間の測定記録からみた透明度の長期変化と季節変動.。赤丸は2017年の測定結果を示す。

水中光と吸収・散乱物質

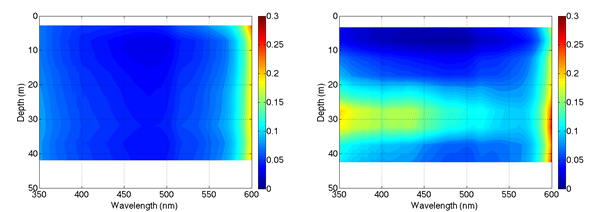

透明度が良い悪いということが話題になりますが、透明度は何によって決まるのでしょうか。湖面から水中に入った光は、ぐんぐん下向きに進みます。透明度板は真っ白で光をよく反射しますので、透明度板に達した光は反射され、方向を上向きに変えて進み始めます。実は、透明度板がなくても光はあちらこちらに向きを変えて進みます。水中には植物プランクトンや土砂のような粒子がたくさん浮遊しています。また、水に溶けている物質もあります。これらは光を弱くさせたり(これを吸収といいます)、光をいろいろな方向へ散らしたり(これを散乱といいます)します。湖水そのもの(みなさんご存知のH2Oです)も光を吸収したり、散乱させます。これらの作用で透明度板に当たらなかった光の一部も上向きに進みます。透明度を調べている人の目には、透明度板から届いた光と透明度板以外の方向から届いた光の両方が映ります。これらの光の差(コントラストといいます)を人間が感じることができれば、透明度板を認識することができます。先ほど述べたように光を吸収したり散乱したりする物質が多くなると透明度板から届く光が弱くなり、一方、透明度板以外の方向から届く光が強くなり、コントラストが低くなるため、透明度板が見えなくなります。このように透明度板の見える深さ、いわゆる透明度は水中の物質の量や性質によって決まります。図5は水中の物質がどの波長の光をどの程度吸収しているのか、深さごとに示したものです。左側が2009年5月、右側が同じ年の8月です。8月は10mより深いところで吸収が大きくなっていることがわかります。透明度は5月が32.5m、8月が16.5mでした。吸収が大きくなり始めた深さで透明度板が見えなくなったということを表しています。また、吸収の波長特性から具体的な物質を推定することができ、8月の場合、植物プランクトンの存在量が高かったことがわかります。このように山梨大では水中の光の伝わり方を調べることで透明度を決定づけている要因を調べています。

図5 摩周湖湖水中の各深度ごとの吸収の波長特性(左は2009年5月、右は2009年8月)

真冬も続ける観測

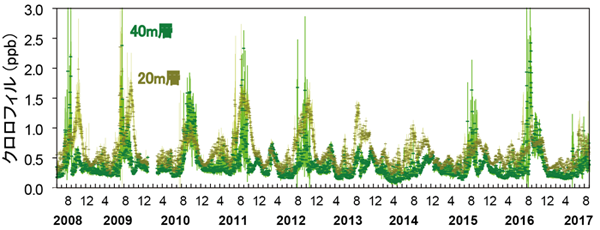

ロガータイプの自動観測器を使うことで、切れ目なく連続的にデータを取ることができます。観測器はブイとロープによって水中に吊り下げますが、冬季に結氷する摩周湖では、ブイを含めた全体を水面下に設置します。途中で装置の不調などもありましたが、足かけ10年間のクロロフィル、濁度、水温、光の強さを観測することができました。図6に、20m層と40m層のクロロフィル濃度の経年変化を示します。冬場のクロロフィル濃度は低く、5月頃から40m層の濃度が上がり、真夏には20m層の濃度も上がります。一方、秋からは20m層、40m層と順に濃度が下がり、再び冬場の低濃度となります。詳しく見ると、年ごとの変動パターンは違っています。8月の深さ方向のクロロフィル濃度分布が年ごとに異なっていることとも対応します。結氷する年としない年で水中光の強さや水温の分布が異なっており、結氷の有無もクロロフィル濃度に影響すると考えられます。

図6 ロガーを係留して測定したクロロフィルの年間変動

湖面へもたらされる降下物

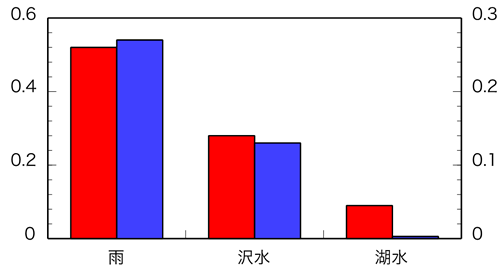

摩周湖が位置する道東は大きな産業地域を擁さず、また阿寒国立公園内の特別保護地域に指定されているため、近隣にも大気汚染物質を大量に排出するような施設はありません。一方、視点を引いてみると、東アジア地域においては近年めざましい経済成長を遂げており、それに伴う大気汚染物質排出量の増大が懸念されています。工場排煙中には硫黄酸化物、窒素酸化物、重金属等が含まれており、これらの汚染物質は酸性雨問題にもみられるように大気中を長距離輸送され遠隔地へも輸送され降下物として湖へも沈着します。では、一般的には非常に清浄な地域であると考えられている摩周湖周辺地域においてもその影響を受けているのでしょうか?私たちの研究の結果、1983年の中国におけるBHC類の使用禁止に伴い、摩周湖水中のBHC類濃度も減少傾向に転じたことが明らかになっています。BHC類は1971年には日本での使用が禁止されており、1983年前後の摩周湖における濃度変化は、摩周湖の水質が大気により大きく影響を受けている一つの証拠と考えられています。一方、降下物中に含まれる重金属成分等に関する湖沼水質への影響はまだ明らかにはなっていません。ところで、栄養塩の観点からは降下物が重要な供給源となっている可能性があります。

図7 2011年8月の雨、沢水、湖水中の栄養塩濃度 [mg/L]

(赤が溶存態窒素濃度:左の軸、青が溶存態リン濃度:右の軸)

物質収支と長期観測

摩周湖にもたらされた物質は種々の過程を経ながら、湖水から流出、蓄積若しくは堆積していきます。最深部付近には温湧水が湧いている地点があることが、分析や水中カメラの観測で確認されています。この湖底湧水が、水収支的には量の少ないのですが、元素の循環に果たす役割は大きなものとなっています。例えば、カリウム(K)の収支図(図8)を見ると、湖底湧水から9割近い供給を占めています。湖底から供給されたカリウムは真夏には湖底の深い層にたまっています。これが春と秋に循環して一定濃度になります。摩周湖の電気伝導度が雨より高いことは、水に溶けている成分濃度が高いことを示します。つまり、長期的には次第に摩周湖水中のイオン成分濃度が高くなることが予想されます。

実際には30年間のカリウム濃度は、0.91~0.92µg/gの範囲に収まっています。微少な変化を検出するには、精密な測定を長期間にわたって維持する必要があることがわかります。

図8 カリウムの元素収支

躍層に集まる微量金属

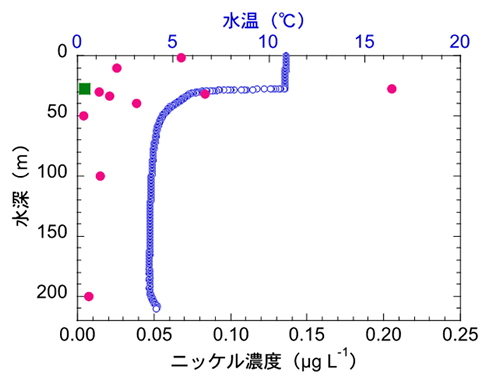

湖水中の超微量ニッケル(ng/L レベルまで)等を測定するための高感度な方法を開発しました。この方法でニッケルを測定した結果、表層の濃度が温度躍層より深部の濃度に比べて高いこと、そして温度躍層深度の濃度が一桁程度も異常に高いことがわかりました。湖水中濃度と深度の関係、湖岸等で採取した雨及び雪試料中の濃度との比較、ニッケルとバナジウムの濃度比などによって、これらの金属の一部は化石燃料の燃焼排気が起源と考えられる粒子状物質として大気経由で供給されている可能性がわかりました。温度躍層より表層の湖水に対して深部の湖水は密度も粘性率も高く、粒子状物質の湖水中での沈降速度は表層部よりも深部で低いと考えられ、この速度差によって温度躍層深度でニッケルを含む粒子状物質が見かけ上で留まることが高濃度異常の理由と考えられます。湖水中の重金属濃度の低さ、流入河川が無いこと、温度躍層ができること等の条件が、高濃度異常を生ずる条件の可能性があり、この現象も摩周湖の神秘と言えそうです。

図9 湖水中の水温とニッケル濃度の深さ方向変化

生物中の水銀

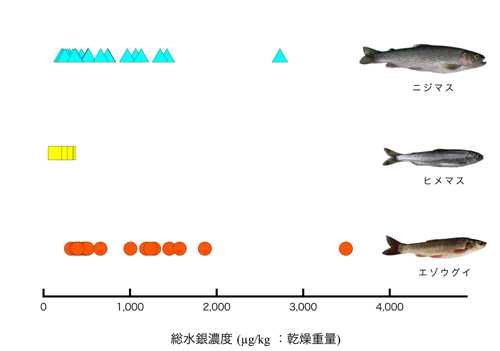

環境汚染を監視する方法の1つに、生物モニタリングと呼ばれる手法があります。これは指標生物を用いて化学物質による環境汚染を監視するのと同時に、各汚染物質の複合的な影響や累積的な影響を総合的に把握する手法です。もともと摩周湖には魚は生息していませんでした。しかしながら第二次世界大戦前から高度経済成長期頃まで、食料確保を目的としてニジマスやヒメマスが移入されました。また放流記録が存在しないエゾウグイも生息しており、餌が少ない摩周湖で細々と生息しています。そのために摩周湖では、こうした魚類中の化学物質濃度を測定することによって、湖水環境とそこに営む生態系の相互作用を明らかにすることができます。例えば、摩周湖に生息する魚類中の総水銀濃度は、同じ水環境に生息しているにもかかわらず、濃度が大きく異なっていることが明らかになりました(図10)。湖水中の水銀濃度は非常に低い濃度で推移しているのですが、生態系では食物連鎖を介して、生物に水銀が濃縮することがありますが、摩周湖でも同様の現象が起きています。じゃあその水銀はどこから、そしてどのような化学形態で存在し、生態系に入っているのでしょうか?日本には摩周湖のような火口湖がたくさん存在します。摩周湖はそうした火山活動、湖水環境、そして生態系の相互作用を解明する優れたフィールドであることは間違いないでしょう。

図10 摩周湖に生息する魚類中の総水銀濃度

最終更新日:2020年12月8日